Светлана Костарева

Директор ИНСТИТУТА КИНЕЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ

Клинический психолог, кинезиолог,

международный сертифицированный инструктор

по многим направлениям кинезиологии

Кинезиология ( κίνησις «движение» + «знание») — наука о движении человека, научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявления, это наука о движении, изучающая взаимодействие тела и психики. Она находится на стыке психологии, физиологии и анатомии и использует мануально-мышечное тестирование для выявления дисбаланса в организме и подбора методов лечения. Кинезиология направлена на устранение причины проблем, а не только на подавление симптомов.

Движения живых существ интересовали человека с давних времен. Однако отсутствие научных методов их изучения ограничивало возможности оценки значения механизмов, лежащих в основе движений. Тем не менее, такие ученые, как Аристотель, Клавдий Гален, Леонардо да Винчи, заложили основы науки о движениях человека и животных.

Аристотель (384-322 до н.э.) – выдающийся греческий ученый, предпринял первые попытки классификации движений животных и человека Он пытался понять значение реакции опоры при ходьбе, считал целесообразным сгибание ноги в колене в фазу опоры, так как это позволяло уменьшить вертикальные колебания туловища. Аристотель может считаться первым биомехаником, так как написал трактаты: «De Motu Animalium» – «Движения животных» и «On the Gait of Animals” – «Ходьба животных» (P.R.Cavanagh, 1990).

Велик вклад в изучение функций организма человека Клавдия Галена (129 – 201 г.г. н.э.) – анатома, врача и естествоиспытателя, который считается классиком античной медицины. Клавдий Гален был врачом римского императора Марка Аврелия и написал более 400 трактатов по медицине, среди которых есть труд о функциях человеческого тела. Изучая анатомию и физиологию, Гален широко использовал опыты на животных. Он установил, что задние корешки спинного мозга являются чувствительными, а передние – двигательными. Гален опровергал мнение Аристотеля о мозге как о железе, выделяющей слизь для охлаждения теплоты сердца. Он считал, что мозг является средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности (Большая Советская Энциклопедия).

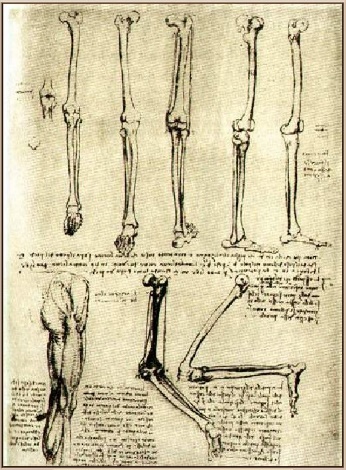

В развитии биомеханики особенно велика роль Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, учёного и инженера. Как художник, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению анатомии, особенно пропорций человеческого тела. Сохранилось огромное количество рисунков Леонардо да Винчи, посвященных исследованию расположения мышц и внутренних органов (Тетради по анатомии, рис. 1).

Рис.1. Рисунки Леонардо да Винчи в тетрадях по анатомии

Рис.1. Рисунки Леонардо да Винчи в тетрадях по анатомии

Леонардо да Винчи придавал особое значение точным наукам в изучении функций человека. «Пусть не читает меня в основах моих тот, кто не математик» – писал он. Изучая ходьбу, бег и другие движения человека, Леонардо да Винчи высказал мысль о необходимости использования достижений механики для их исследования. Он писал: «Наука механика потому столь благородна и полезна более всех прочих наук, что, как оказывается, все живые существа, имеющие способность к движению, действуют по ее законам». В анатомических исследованиях Леонардо да Винчи, обобщая результаты вскрытий, рассматривал организм как образец «природной механики». Леонардо да Винчи впервые описал функции некоторых костей и нервов, высказал новаторские предположения об антагонизме мышц. В опытах с удалением различных органов у животных Леонардо да Винчи стремился ввести экспериментальный метод в биологию. Как учёный и инженер Леонардо да Винчи обогатил проницательными наблюдениями почти все области науки того времени, рассматривая свои заметки и рисунки как подготовительные наброски к гигантской энциклопедии человеческих знаний.

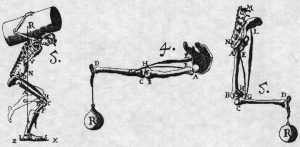

Большой вклад в развитие биомеханики как науки внес итальянский астроном, математик и врач Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679), который так же, как и Леонардо да Винчи, рассматривал мышцы и опорно-двигательный аппарат животных и человека с позиций механики (рис. 2).

Рис.2. Рисунки Джованни Альфонсо Борелли из книги De Motu Animalium

Рис.2. Рисунки Джованни Альфонсо Борелли из книги De Motu Animalium

Борели учил, что сокращение мышц зависит от набухания клеток вследствие проникновения туда крови и духов; последние идут по нервам произвольно или непроизвольно; как только духи встретятся с кровью, происходит взрыв и появляется сокращение. В своей книге «De Motu Animalium» – («Движения животных») Дж. Борелли подвел итог накопившегося опыта в изучении движений, развил идеи Леонардо да Винчи и дал существенный толчок исследованиям механики движений живых существ. Он рассмотрел с точки зрения механики условия равновесия человеческого тела, дал определение общего центра тяжести на основе экспериментальных данных. Книга вышла в свет в 1680 году в Риме после смерти Дж. Борелли.

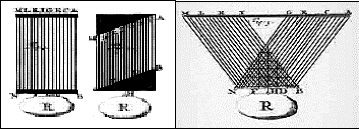

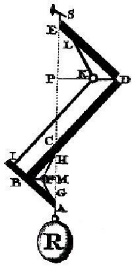

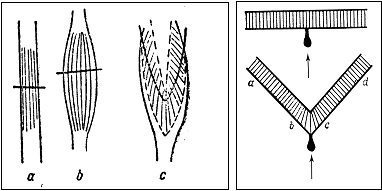

Кроме того, он рассмотрел работу веретенообразных и перистых мышц (рис. 3);

Рис. 3. Функционирование веретенообразных и перистых мышц из книги Джовани Альфонсо Борелли De Motu Animalium привел первые модели мышц (рис. 4), а также описал движения живых существ: ходьбу, бег, плавание, полет.

Рис. 3. Функционирование веретенообразных и перистых мышц из книги Джовани Альфонсо Борелли De Motu Animalium привел первые модели мышц (рис. 4), а также описал движения живых существ: ходьбу, бег, плавание, полет.

Рис. 4 Модели мышц из книги Джовани Альфонсо Борелли De Motu Animalium

Рис. 4 Модели мышц из книги Джовани Альфонсо Борелли De Motu Animalium

Следует отметить, что математический аппарат того времени более всего был приспособлен для изучения статических положений человека, так как знаменитая книга Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», в которой были заложены основы дифференциального и интегрального исчислений, была опубликована в 1686 году, через семь лет после смерти Борелли (В.Т.Назаров, 1974).

Последующее развитие биомеханики как науки связано с трудами немецких ученых – братьев Эдуарда и Вильгельма Веберов. Эдуард Вебер был анатомом, а Вильгельм – физиком. В 1836 году они издали книгу «Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge» – «Механика ходьбы человека» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). В этой книге они привели данные о кинематических характеристиках ходьбы человека. Однако несовершенство используемых методик не позволило провести анализ быстротекущих двигательных действий. В биомеханике мышц до сих пор справедлив принцип, впервые сформулированный Э. Вебером: «Сила мышц, при прочих равных условиях, пропорциональна ее поперечному сечению» (Е.К.Жуков, Е.Г.Котельникова, Д.А.Семенов, 1963).

“…наука движется толчками в зависимости от успехов, делаемых методикой. С каждым шагом методики вперед, мы как бы поднимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт, с невидимыми ранее предметами”.

И.П. Павлов

Проникновение в биомеханику подлинно научных методов исследования связано с французским изобретателем Жаком Луи Дагером (1787 – 1851). В 1839 году им был разработан первый практический способ фотографии.

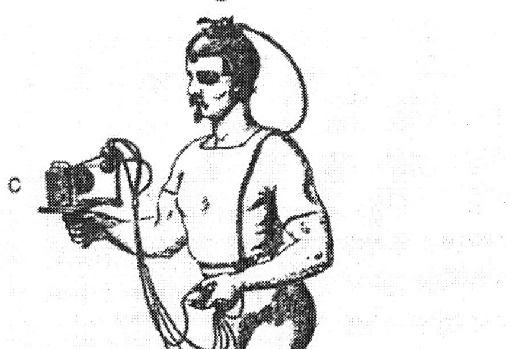

Дальнейший шаг по внедрению научных методов исследования в биомеханику был сделан французским физиологом Этьеном-Жюлем Мареем (1830-1904). Э.Ж. Марей разработал метод пневмографии – записи опорных реакций с помощью передачи давления воздуха. В подошвы ботинка человека встраивались воздушные камеры. Во время опоры давление воздуха в камере повышалось, оно передавалось по трубочкам на прибор, который испытуемый держал в руке (рис.5).

Рис.5. Метод пневмографии Этьена Жюля Марея

Рис.5. Метод пневмографии Этьена Жюля Марея

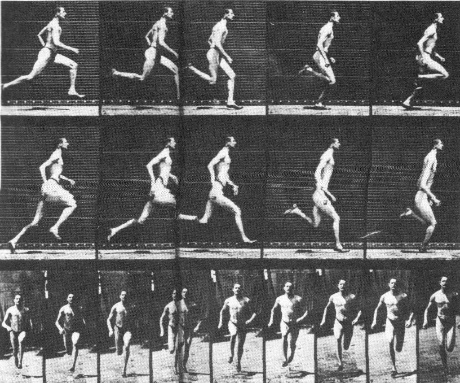

Это позволило определить длительность периодов опоры и полета при ходьбе и беге. Более серьезным изобретением Э.Ж. Марея является силовая платформа, позволяющая регистрировать величину реакции опоры при отталкивании (P.R.Cavanagh, 1990). В 1877 году американский фотограф Эдвард Майбридж (1830-1904), пытаясь разрешить спор о положении лошади во время быстрого бега, поставил в ряд 12 фотокамер, а вдоль беговой дорожки натянул тонкие нити. Лошадь при беге обрывала нити и спускала затвор камеры. Результатом стали серии фотографий, показывающих точное положение лошади в различные моменты времени. В 1887 году Эдвард Майбридж опубликовал труд «Движения животных: электрофотографическое исследование последовательных фаз движений животных. 1872-1885», в котором представил более 20000 снимков различных движений человека и животных (рис. 6).

Рис.6. Фотографии Эдварда Майбриджа бега человека в двух плоскостях

Рис.6. Фотографии Эдварда Майбриджа бега человека в двух плоскостях

Э.Ж. Марей усовершенствовал этот метод, предложив фотографическое ружье (1882), которое позволяло производить один за другим 12 снимков. С помощью «ружья» он снимал и изучал полет птиц и насекомых, ходьбу, бег, прыжки человека.

В 1880 году Э.Ж. Марей изобрел хронофотографию – фотографирование всего движения на одну пластинку.

В конце XIX века немецкие ученые Вильгельм Брауне и Отто Фишер опытным путем (на нескольких замороженных трупах) определили относительный вес отдельных частей тела человека (головы, туловища, плеча, предплечья и т.д.), а также положение центров тяжести звеньев тела. Это позволило начать экспериментальное изучение динамики двигательных действий.

Вклад русских ученых в развитие биомеханики

«…сложные мышечные движения действительно мало доступны анализу со стороны состава и действующих в них мышц; тем более, что во многих случаях состав этот и условия действия мышц меняются во время самого движения. Но ведь в рабочем мышечном движении важна не эта сторона, а направление движения, его сила (т.е. производимое движением давление или тяга), протяжение (длина пути) и скорость – стороны, допускающие опытное измерение».

И.М. Сеченов

Значительный след в развитии биомеханики оставили отечественные ученые: П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский.

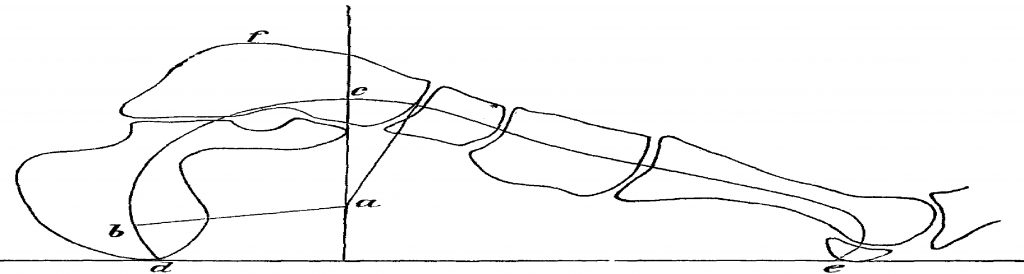

Петр Францевич Лесгафт (1837 – 1909) – известный анатом, педагог, основал высшее учебное заведение, которое носит теперь его имя (Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта). В своем труде «Основы теоретической анатомии», первое издание которого датируется 1892 годом, П.Ф. Лесгафт рассмотрел ряд проблем, смежных с биомеханикой: механические свойства биологических тканей; особенности строения и соединения костей в зависимости от действующих на них сил (рис.9); особенности функционирования перистых мышц; морфометрические характеристики мышц (длина волокна, площадь поверхности опоры, расстояние от места прикрепления мышцы до оси вращения в зависимости от противодействия внешним силам и функции в организме).

Рис.9. Строение стопы по П.Ф.Лесгафту

Рис.9. Строение стопы по П.Ф.Лесгафту

На основе анализа морфометрических характеристик мышц П.Ф. Лесгафт предложил новую классификацию скелетных мышц (мышцы сильные и мышцы ловкие). П.Ф.Лесгафт писал: « …мышцы по преимуществу сильные начинаются и прикрепляются к большим поверхностям, удаляясь по мере увеличения поверхности прикрепления от опоры рычага, на которой он действует; физиологический поперечник таких мышц относительно мал, несмотря на что они могут проявить большую силу при небольшом напряжении, почему и не так легко утомляются. Они действуют преимущественно всею своею массою и не могут производить мелких оттенков при движении; силу свою они проявляют с относительно малою скоростью и состоят чаще всего из коротких мышечных волокон. Мышцы второго типа, отличающиеся ловкостью в своих действиях, начинаются и прикрепляются на небольших поверхностях, близко к опоре рычага, на который действуют; физиологический поперечник их относительно велик, они действуют с большим напряжением, скорее утомляются, состоят чаще всего из длинных волокон и могут действовать отдельными своими частями, производя различные оттенки движений. Это будут мышцы, допускающие главным образом ловкие и быстрые движения» (П.Ф.Лесгафт, 1905,С. 249-250).

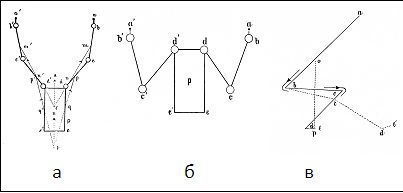

Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) – известный русский физиолог, окончил медицинский факультет Московского университета, получил также хорошее техническое образование в артиллерийском училище. Это позволило ему, кроме исследований по физиологии, внести солидный вклад в биомеханику рабочих движений. В 1901 он издал книгу «Очерк рабочих движений человека», в которой подробно рассмотрел следующие вопросы: работу опорно-двигательного аппарата (ОДА) как рабочей машины (формы суставов, плечи сил тяги мышц); механику мышечного сокращения (факторы, определяющие силу мышцы); биомеханические свойства мышцы (в частности, упругие свойства мышцы); функции верхней и нижней конечностей человека как рабочей машины. Кроме этого, детальному  биомеханическому анализу были подвергнуты некоторые физические упражнения: сгибание рук в висе, присед и вставание на одной ноге «пистолет», рис. 10.

биомеханическому анализу были подвергнуты некоторые физические упражнения: сгибание рук в висе, присед и вставание на одной ноге «пистолет», рис. 10.

Рис.10. Сгибание рук в висе, присед и вставание на одной ноге «пистолет» из книги И.М.Сеченова «Очерк рабочих движений человека»

Значительную роль в развитии отечественной биомеханики сыграла книга профессора Ленинградского университета, академика Алексея Алексеевича Ухтомского (1875 – 1942) «Физиология двигательного аппарата», изданная в 1927 году. В предисловии к этой книге А.А. Ухтомский писал: «Критика древнейших понятий механики, вроде «силы», «давления», «сопротивления» и т.п., дала известное право утверждать, что человек строил их из безотчетных аналогий с тем, что он наблюдал при работе своей мускулатуры. Если это так, то непосредственный опыт над своей мускулатурой был родоначальником всех наших представлений о движении и его законах…Построив вычислительную науку о движении и механизмах, человек возвращается к собственной мускулатуре с новой задачей – переработать свои сведения о ней по образцу учения о внешних механизмах» (А.А.Ухтомский, 1927, С. 1). В книге «Физиология двигательного аппарата» А.А. Ухтомский (1927) подробно рассмотрел вопросы, посвященные механическим свойствам мышц, а также зависимость силы мышцы от анатомических и физиологических факторов (рис. 11).

Рис.11. Особенности работы веретенообразной и перистой мышц по А.А.Ухтомскому

Рис.11. Особенности работы веретенообразной и перистой мышц по А.А.Ухтомскому

Очень подробно изложены вопросы энергетики мышечной деятельности. В отдельный раздел вынесены вопросы биомеханики ОДА. Звенья ОДА человека рассмотрены с позиций теории машин и механизмов – как рычаги первого, второго и третьего рода. Соединение звеньев ОДА человека представлено в виде кинематических пар и цепей. Дана классификация суставов по степеням свободы и формула расчета степеней свободы. Одним из первых А.А. Ухтомский высказал мысль о том, что управление движениями есть устранение избыточных степеней свободы. Он писал: «Для каждого отдельного момента движения нашего тела более или менее правильно действующие механизмы достигаются настолько, насколько устраняются все свободы перемещения, за исключением одной, а это достигается распределением тонуса, титанического сокращения и расслабления (торможения) в мускулатуре» (А.А. Ухтомский, 1927, С. 150). Пытаясь обозначить предмет биомеханики как науки, он указывал: «Биомеханика изучает ту же систему нервно-мышечных приборов как рабочую машину, то есть задается вопросом, каким образом полученная механическая энергия движения и напряжения может приобрести определенное рабочее применение» (А.А. Ухтомский, 1927, С.140).

Наука о механике движений человека традиционно в Советском Союзе, а затем в России она имела название «биомеханика» и до сих пор изучается в спортивных учебных заведениях. В этом значении кинезиологию преподают на спортивных факультетах и кафедрах по всему миру. На Западе биомеханика считается основной частью кинезиологии, в которой рассматриваются не только механические, но также физиологические и психологические основы движения живых существ. Кинезиология помогает добиться наиболее рациональных движений для спортсменов, танцоров, работников физического труда. Кинезиологией в биомеханическом смысле занимается такая дисциплина, как физиология труда. Большой вклад в биомеханику внёс крупный советский психофизиолог и физиолог Н.Г. Бернштейн, его концепция «физиологии движений» составляет теоретическую основу этой науки.

Переворотным пунктом в возможности дифференцированной оценки мышечного сокращения были исследования д-р Дж. Гудхарт (1966 г.) он разработал концепцию триединства и назвал ее кинезиологией, а то, что она может использоваться (прикладываться) при оценки взаимовлияния всех органов и систем, то новая система диагностики получила окончательное название – Applied Kinesiology (Прикладная Кинезиология).

Прикладна́я кинезиоло́гия», ПК ( Applied Kinesiology, AK) — вид , основанный в . Возникла из хиропрактики, прикладная кинезиология представляет собой метод диагностики и терапии, декларирующий связи мышечного напряжения () с состоянием внутренних органов и систем организма и предлагающий способы корректирующего немедикаментозного воздействия на них.

Джордж Гудхарт разработал свой метод диагностики под названием «прикладная кинезиология» на основе труда «Мышцы: тестирование и функция», написанного двумя врачами- супругами Кендаллами.

Кендаллы занимались реабилитацией больных с и позвоночника, разрабатывали для них восстановительные программы, считали мануальное мышечное тестирование необходимой частью неврологического обследования больного перед началом реабилитационных программ. В 1949 году в монографии «Тестирование и функционирование мышц» они обобщили опыт своей многолетней работы и описали целую систему тестов мышечных функций для мышц всего тела.

В мире есть определенные этапы развития. Одни делают одно, другие делают другое. Одно дополняет другое. Кинезиология развивалась на базе хиропрактики, остеопатиии, биодинамики и других наук.

Джордж Гудхарт рассказал о своих открытиях другим хиропрактам, и эта группа его коллег получила название «Грязной дюжины» (по аналогии с одноименным американским фильмом). Двое из них – Джон Ти и Шелдон Дил – внесли важный вклад в развитие и

распространение кинезиологии.

В последствии Джордж Гудхарт начал преподавать свой метод другим хиропрактикам. В 1973 году была создана неформальная организация Goodheart Study Group Leaders, которая в 1974 году выбрала имя «Международный колледж прикладной кинезиологии» ( The International College of Applied Kinesiology, ICAK), в 1975 году был принят устав и избрано руководство, в 1976 году были «сертифицированы» учредители, названные «дипломатами». В настоящее время ICAK полагает 1976 год датой основания, а 1973 год — датой, когда её первый председатель занял свой пост.

На современном этапе прикладная кинезиология используется прежде всего хиропрактиками, а также входит в состав многих других практик. В 2003 году она была 10-й из наиболее часто используемых техник хиропрактики в — 37,6 % хиропрактиков и 12,9 % пациентов хиропрактики использовали этот метод, кроме того, она использовалось , , , , , , и профессиональными .

Джон Ти хотел сделать знания прикладной кинезиологии доступными людям, не имеющим специального образования, чтобы любой обыватель мог помочь своему здоровью. Взяв в основу Прикладную кинезиологию, он создал

«Целебное прикосновение», преподавание которого на настоящий момент ведется более чем в 100 странах мира, что положило начало кинезиологии в качестве комплементарной терапии.

Ричард Атт (Richard Utt) - страдал рядом заболеваний и часто приходил на прием к Шелдону Дилу.

Ричард Атт-бывший пациент, который был буквально «спасен от верной смерти» доктором Шелдоном Дилом (Sheldon Deal), одним из протеже доктора Гудхарта. Несмотря на резкое улучшение своего здоровья, Ричард Атт не полностью выздоровел и потому задался целью выяснить, существуют ли пропущенные звенья в современном методе тестирования мышц. Первым делом он прочитал много работ по питанию, травам, кинезиологии, анатомии и физиологии, по неврологии и любой теме, которая была связана с его заболеваниями. Изучил программу «Целебное прикосновение», а затем стал помощником доктора Дила на протяжении двух с половиной лет. После того, как он начал свою собственную профессиональную практику, он продолжил интенсивное чтение по анатомии и физиологии, китайская медицине и иглоукалыванию, а также исследовал многие инновационные кинезиологические методы. Имея знания и опыт работы авиамеханика, он начал разрабатывать и развивать свои собственные идеи в рамках кинезиологии и создал Прикладную физиологию (ПФ).

Однажды он проснулся и буквально увидел план крупного кинезиологического открытия прямо перед своими глазами. Подобный опыт, в сочетании с его опытом работы в электротехнике и информатике, позволил ему увидеть и понять электромагнитную схему организма в том виде, в котором она ранее не воспринималась. С тех пор Ричард создал много новых методов, и, что еще более важно, тщательно их протестировал, прежде чем включил их в разработанную им новую систему, называемую Прикладной физиологией (Applied Physiology - АР). Основой Прикладной физиологии является уникальная система под названием Форматирование, основанная на использовании акупунктурных точек и пальцевых режимов для постановки электромагнитных/энергетических «вопросов» о конкретных физиологических и анатомических «напряжениях».

Ричард Атт разработал Голографическую супер-теорию Семи Элементов, которая расширяет исходную теорию и делает возможным боковое, вертикальное и горизонтальное перемещение энергии.

Ричард Атт стал известен как один из величайших новаторов в этой области, и его идеи

вдохновили развитие других методов кинезиологии, таких как :LEAP, СИТС и

Нейроэнергетическая кинезиология.

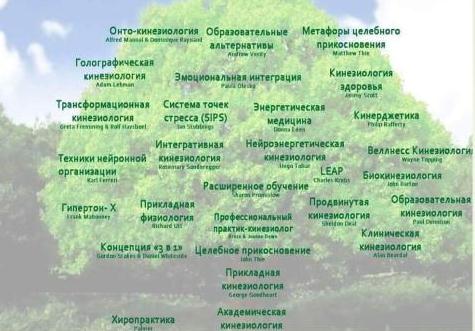

В XXI век прикладная кинезиология вошла, имея уже около 200 различных школ, систем и ответвлений.

В XXI век прикладная кинезиология вошла, имея уже около 200 различных школ, систем и ответвлений.

Прикладная кинезиология представляется сторонниками как система, которая оценивает структурные, химические, и умственные аспекты здоровья с использованием метода, называемого «мануальным мышечным тестированием».

В представлении сторонников прикладная кинезиология — это (целостная) система оказания человеку физической, психической, моральной и духовной поддержки немедикаментозными методами путём перевода его в положительное эмоциональное состояние с помощью специфического мануально-вербально-невербального общения. Это общение основано на поддержании постоянной мышечной связи между корректором и корректируемым с помощью неосознанно контролируемого с обеих взаимодействующих сторон и взаимно изменяемого динамического мышечного тонуса. Мышечный тонус при этом является индикатором как осознанного, так и неосознаваемого эмоционального состояния корректируемого.

Разновидности кинезиологии

В то время как прикладная кинезиология занимается телесными проблемами (в основном, коррекцией суставов, мышц, позвоночника, костей черепа), существует и её психо-ориентированная разновидность (не прикладная кинезиология):

«Единый мозг / концепция три в одном», авторами которой являются Г. Стокс, Д. Уайтсайд и К. Кэллвэй. В рамках этой разновидности предполагается, что, когда стресс потери кого-либо или чего-либо блокирует системы жизнеобеспечения организма, в таком организме нарушаются системы гомеостаза, он перестаёт бороться и начинает сопротивляться всему хорошему, что человек на сознательном уровне хотел бы сделать (практикующие называют этот эффект «нежеланием получать пользу»). С таким человеком тяжело взаимодействовать, его трудно лечить, обучать; у него «всё валится из рук», ему «всё надоело», «во всём не везёт» и т. д. Предполагается, что психоэмоциональная разновидность осуществляет психокоррекцию и позволяет освободить организм от старых негативных эмоциональных «вибраций». Диагностика проводится тем же методом мышечного тестирования, что и в прикладной кинезиологии. Работа с пациентом ведётся как на сознательном, так и на подсознательном уровнях.

Нейрокинезиология — самая эффективная по своим результатам технология работы с дисбалансом на клеточном и нейронном уровне.

Доктор Чарльз Кребс был учеником Ричарда Утта. Он использовал некоторые из его методов акупрессурного форматирования областей мозга для разработки программы LEAP Brain Integration для людей с нарушениями обучаемости. Позже он расширил возможности акупрессурного форматирования и применил модель балансировки нейронных путей, разработанную Хьюго Тобаром из Neuroenergetic Kinesiology (NK).

Нейроэнергетическая кинезиология (НК) — это модальность кинезиологии, разработанная Хьюго Тобаром . Она включает в себя и значительно расширяет модель форматирования акупрессуры Ричарда Утта. Затем он разработал концепцию идентификации форматов акупрессуры на каждом этапе анатомического или физиологического пути, позволяющую практикующему следовать этому пути для снятия стресса. Эта идея легла в основу протоколов балансировки НК. В настоящее время существуют обширные системы форматирования, охватывающие все области анатомии, физиологии и энергетических структур человека.

Хьюго Тобар — основатель нейроэнергетической кинезиологии (НК), одного из самых современных и передовых направлений кинезиологии в мире. Он разрабатывает курсы с 1998 года и преподаёт по всему миру с 1999 года, открыв для себя кинезиологию во время трёхлетнего изучения восточных философий в Индии. Это время стало основополагающим как для общего направления жизни Уго, так и для последующего развития НК.

Вернувшись в Австралию, Хьюго начал изучать кинезиологию у таких известных кинезиологов, как Чарльз Кребс (основатель LEAP), Крис Роу и Керрин Седжман.

Получив диплом по холистической кинезиологии в 1997 году, он продолжил обучение у Чарльза Кребса и Ричарда Утта (основателя Прикладной физиологии).

К этому моменту Хьюго начал разрабатывать собственные идеи, которыми теперь делился с коллегами. Чарльз Кребс сразу оценил потенциал этих идей и пригласил его выступить с докладом на ежегодной конференции по прикладной физиологии в Тусоне, штат Аризона, в 1999 году. Это привело к всемирному признанию теорий Хьюго, а также его новаторских методик и методов преподавания.

С тех пор опыт Хьюго в области гражданского строительства и бизнеса, острый предпринимательский ум, богатое культурное наследие и южноамериканские корни в сочетании с его глубоким интересом к нейронауке и биохимии, а также постоянные исследования во всех аспектах кинезиологии и смежных областях создали благодатную почву для его непрерывного развития этого захватывающего и эффективного метода.

Преподавая в институтах по всей Европе, включая немецкий IAK Forum International (крупнейший в мире институт кинезиологии), а также институты в Великобритании, США, России и Гонконге, Хьюго собрал большую армию преданных своему делу специалистов, которые с энтузиазмом стремятся использовать мощную целительную силу этого метода как в своей собственной жизни, так и в жизни своих клиентов.

В 2004 году Хьюго основал Институт нейроэнергетической кинезиологии (NK Institute) (ранее известный как Международный колледж нейроэнергетической кинезиологии), который в 2008 году стал аккредитованной в Австралии зарегистрированной учебной организацией (RTO). Расположенный в его доме в живописном городе Мервилламба, штат Новый Южный Уэльс, с видом на величественную и священную гору Воллумбин (гора Уорнинг), Институт NK предоставляет студентам возможность изучать нейроэнергетическую кинезиологию в рамках аккредитованных государством курсов, от уровня базовой практики до уровня дипломированного специалиста и выше.

Работа Хьюго, «Нейроэнергетическая кинезиология», сегодня считается одним из важнейших направлений современной кинезиологии, и его метод практикуют по всему миру. Его работы столь же разнообразны, сколь и глубоки: Хьюго известен не только своим впечатляющим научным пониманием мозга и нервной системы, но и глубокими познаниями в области древней философии чакр, меридианов и восточной духовности, современных концепций психологии, примитивных рефлексов и эмоций выживания, а также в области гуманитарных наук: анатомии, физиологии, патофизиологии, биохимии и питания.

С 1998 года Хьюго разработал 87 курсов (65 из которых преподаются в настоящее время) и является автором 103 публикаций по кинезиологии. Он провёл более 20 000 часов занятий по кинезиологии в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Германии, Голландии, Гонконге, Венгрии, Ирландии, Японии, России, Испании, Швейцарии, Украине, Великобритании и США. Он выступал с докладами на более чем 40 крупных конференциях по кинезиологии в Австралии, Европе, Канаде, Японии, Индонезии, Великобритании и Америке.

Почти два десятилетия спустя он продолжает создавать захватывающий новый материал и не подает никаких признаков замедления.

Как говорит Хьюго: «Сила в том, чтобы делать неизвестное известным».

Дальнейшим шагом в развитии кинезиологии стало рождение образовательной кинезиологии, применявшейся в педагогике. Автором этого направления стал Пол Деннисон, который после 20-ти летней работы с детьми во вспомогательном центре в Калифорнии в 1979 г. прошел курс обучения «Целебному прикосновению». В 1982 г. Деннисон разработал программу восстановления координации и включил в нее наряду с детьми и взрослых. Результаты оказались успешными. Образовательная кинезиология в основном применяется в педагогических целях для улучшения обучения, в частности чтения, письма, математики, запоминания и пр. Она оказывает помощь, как детям, так и взрослым, в ситуациях, требующих ясного мышления или связанных с проблемными областями.

Образовательная кинезиология использует мышечное тестирование для определения стресса и дисбаланса, появляющегося при каких-либо движениях или деятельности, которые могут влиять на координацию и достижения в различных областях. Например, в стрессовых ситуациях у некоторых людей взгляд вниз приводит к ослаблению всего организма. Это относится не только к походке, но и к чтению. Если вовремя это выявить и назначить подходящие упражнения, то они помогут сбалансировать состояние человека, а также улучшить его походку и восстановить легкость чтения.

В этом методе уделяется особое внимание восстановлению взаимодействия и координации между правым и левым полушариями, а также между другими частями мозга. Еще в 1960-ые годы перекрестные движения использовались для помощи детям с мозговыми нарушениями. Перекрестные движения вынуждают правое и левое полушарие работать одновременно. Когда они функционируют вместе, то взаимодействие между ними, осуществляемое через мозолистое тело – своеобразный мост между правым и левым полушариями, улучшается.

Для улучшения обучения используются и другие различные упражнения. В программе «Гимнастика для мозга» эти упражнения собраны в комплекс, рекомендуемый для выполнения детям. Некоторые из этих упражнений используются в комплексе под названием «Единый мозг» – начальном курсе концепции «Три в одном». Опыт работы российских и зарубежных кинезиологов подтверждает эффективность этого подхода.

В Россию кинезиология вошла с новым посылом в 1990году. В настоящее время кинезиология внесена в реестр ОППЛ благодаря автору и руководителю модальности Психотерапевтическая кинезиология врачу-психотерапевту Чобану И.К.

Основатель прикладной кинезиологии в России считается · профессор, доктор медицинских наук Васильева Л. Ф., заведующая кафедрой мануальной терапии Российского Государственного Медицинского Университета.

В 2012 году в России был создан ЧОУ «Институт кинезиологии», директор Чобану И.К., в 2024 году создан АНО ДПО «ИНСТИУТ КИНЕЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ»- директор Костарева С.В., создаются центры кинезиологии, кабинеты кинезиолога.

В 2019 году в Москве прошел Международный конгресс по кинезиологии, проводимый совместно с Ассоциацией профессиональных кинезиологов России и Международной Ассоциацией специализированных кинезиолгов IASK/

Ежегодно проводятся конференции по кинезиологии международные и межрегиональные.

На базе АНО ДПО «ИНСТИУТ КИНЕЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ» проводились конференции:

2021г. – I Межрегиональная конференция «Становление и развитие NK в России»

2022г.-– II Межрегиональная конференция «Мир кинезиологии для мира»- онлайн

2023г. –III Межрегиональная конференция «Кинезиология – система по сохранению физического и психоэмоционального здоровья»- г.Сочи +онлайн

2024г.- IV Межрегиональная конференция «Интеграция Нейроэнергетической кинезиологии с разными направлениями и модальностями- способ расширения возможностей и повышение эффективности в оказании помощи»

2025г. – V Межрегиональная конференция «Мир эмоций- тонкая грань соприкосновения».

Жизнь – это сама кинезиология, она постоянно в движении.